Hallo

Zu dem Thema "Magisches Auge zuckt" möchte ich einen Beitrag liefern.

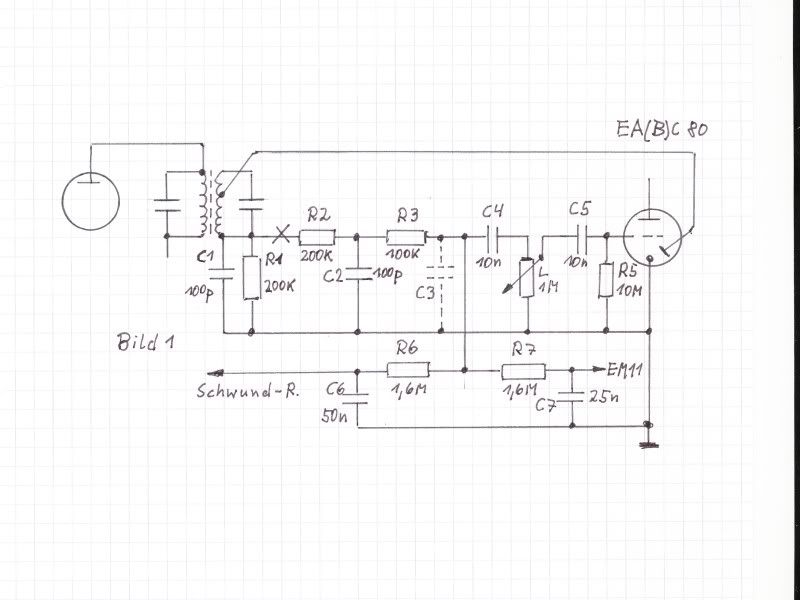

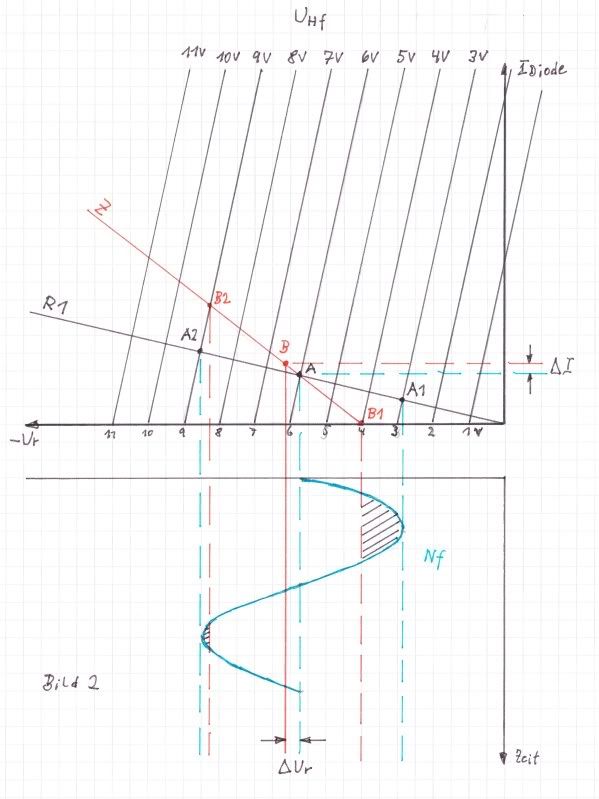

Bild 1 zeigt die AM-Demodulatorschaltung eines mittelgrossen Radios (Dacapo von Telefunken) und Bild 2 das vereinfachte Richtkennlinienfeld einer Diode.

Siehe auch Bild 4.11 in

http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... Teil_2.pdfIm Kennlinienfeld ist die Widerstandsgerade für R1 eingezeichnet, die den Zusammenhang zwischen dem Diodengleichstrom und der Spannung an R1 angibt. Der Arbeitspunkt A liegt im Schnittpunkt der Kennlinie für 6 V Hf. Darunter die Richtspannung Ur = - 5,7 V.

Parallel zu R1 liegen sechs verschiedene RC-Glieder:

1. R2/C2 = Hf-Siebglied,

2. R3 und die Schaltkapazität C3,

3. C4/L = Koppelkondensator und Lautstärkeregler,

4. R5/C5 = Koppelkondensator und Gitterableitwiderstand mit nur geringem Einfluss, da R5 sehr gross ist.

5. R6/C6 = Siebglied für die Schwundregelung,

6. R7/C7 = Siebglied für die Anzeigespannung.

Die Wechselstromwiderstände dieser Parallelglieder führen dazu, dass der gesamte Belastungswiderstand für die Niederfrequenz kleiner als für Gleichstrom ist. Deshalb gilt für die Niederfrequenz die steilere Widerstandsgerade Z.

Wird der Hf-Träger z.B. zwischen 3 und 9V moduliert, also mit einem Modulationsgrad von

m = 9 - 3/9 + 3 = 0,5 = 50%, so wird die Nf ungleichmässig begrenzt, die mittlere Gleichspannung nimmt zu und dér Arbeitspunkt verlagert sich von A nach B. Ob das Magische Auge darauf reagiert, hängt davon ab, wie lange die Übersteuerung andauert und von der Zeitkonstanten R7/C7. Der zulässige Modulationsgrad würde in diesem Beispiel nur

m = 9 - 4/9 + 4 = 0,38 = 38% betragen. Die Energie für die Verlagerung des Arbeitspunktes liefern die Seitenbänder des Senders.

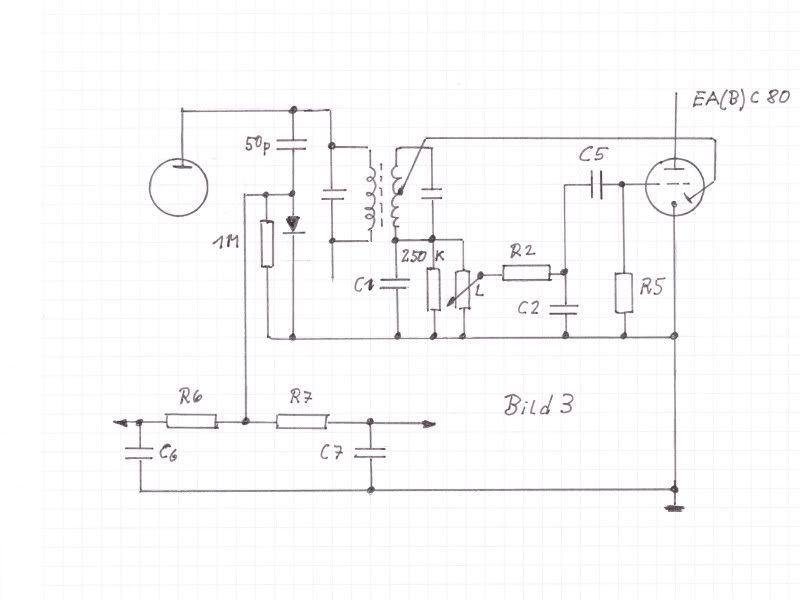

Die Schaltung lässt sich mit einigen Massnahmen verbessern. Bild 3.

Eine Halbleiterdiode erzeugt Regel- und Anzeigespannung. Der Schwingkreis wird dadurch etwas belastet. Ausserdem wird R1 als Lautstärkeregler 1 MOhm mit 250 KOhm parallel ausgeführt. Mit Ausnahme des Siebglieds liegt kein weiteres belastendes Schaltglied mehr parallel zu R1. Diese Schaltung hat noch den Vorteil, dass das Siebglied umso weniger stört, je weiter der Schleifer des Potis nach unten gedreht wird, also bei geringen Lautstärken. Dass über das Poti Gleichstrom fliesst ist ohne Belang, weil er nur 1/6 des Gesamtstroms beträgt.

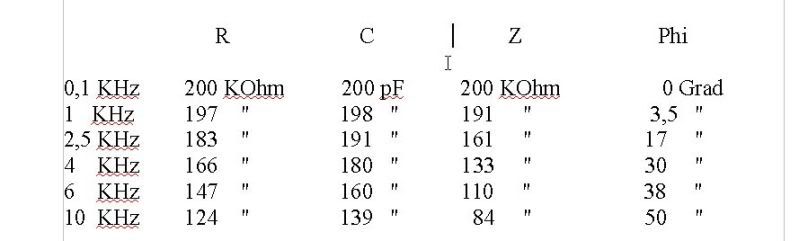

Den Einfluss nur des Siebglieds allein in der Originalschaltung habe ich für einige Niederfrequenzen berechnet, indem ich R1/C1 sowie R2/C2 in ein Gesamt-R und ein paralleles Gesamt-C überführt habe. Diese Beiden bilden zusammen einen komplexen Widerstand mit dem Betrag Z und dem Phasenwinkel Phi. Siehe Tabelle.

Z ist also der niederfrequente Belastungswiderstand, auf den Schwingkreis und Diode arbeiten; er fällt bei höheren Frequenzen merklich ab. Dadurch verlaufen die Widerstandsgeraden steiler und der zulässige Modulationsgrad nimmt ab. Die erzeugte Nf-Spannung nimmt ebenfalls ab. Würde man die Berechnung auf alle RC-Glieder ausdehnen, ergäbe sich, dass Z noch schneller abnimmt.

Die Theorie der Gleichrichtvorgänge ist wesentlich komplizierter als hier dargestellt. Zum Beispiel ist Z keine Gerade sondern eine Ellipse, auf der der Arbeitspunkt bei der Modulation herumwandert.